命を守る訓練

本日、別海消防署の救急係の職員の方を講師にお招きして、全校生徒を対象とした救命講習会を行いました。

別海消防署の救急係の職員の方を講師にお招きして救命講習会を行います。

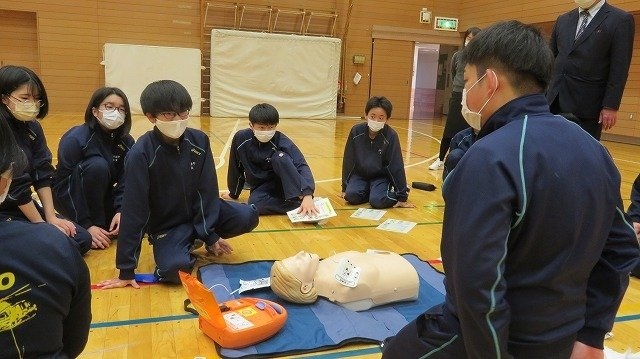

はじめに、心肺蘇生法について、手の組み方や置く場所、腕を垂直にたてることなどの説明を受けた後、用意していただいた心肺蘇生練習用の人形を用いて一人ひとり訓練をしました。

だいたい30回程度の圧迫と人工呼吸とを繰り返し行うとのことですが、ここ最近は感染予防対策のため人工呼吸をせずに連続して胸骨圧迫を行うのが一般的なのだそうです。1分間に120回のペースで圧迫するのがよいとのことですので、実際にやってみると結構大変なことが分かります。

講師の先生も、まわりに何人か人がいたら、30回ずつ交代して圧迫するのがいいとおっしゃっていました。

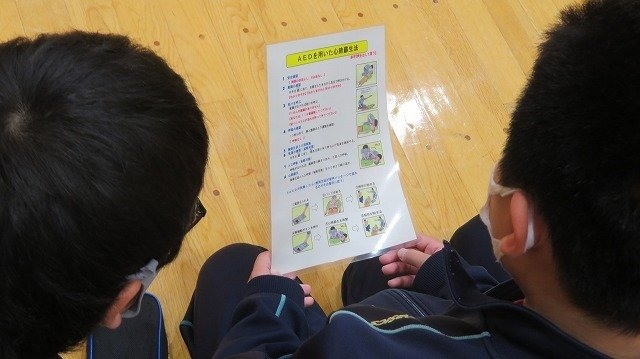

AEDを用いた救命の手順を見ながら説明を聴きます。

はじめに講師の方がやって見せてくれました。

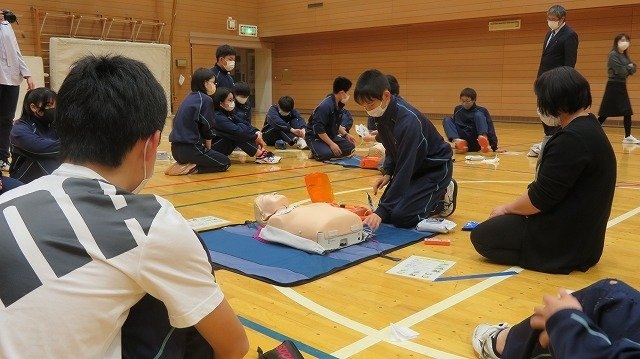

2班に分かれて実技です。こちらは1・2年生。

こちらは3年生です。

イチッ、ニッ、サン、シ・・・結構早いペースで圧迫します。

手の合わせ方や置く位置に留意します。

みなさん、コツをつかむのが早くスムーズに訓練が進みます。

後半はAEDの取り扱いについて教えていただきました。もし、倒れている人を見かけたときは、意識確認や出血の状況、呼吸の有無の確認など行い、近くに人がいれば救急車やAEDを持って来てもらうようにお願いします。AEDの使用に関してはほとんど機械が教えてくれるとのことですが、電気ショックを加える時は、しっかりと周りにいる人が離れた場所にいるかを確認するなどの注意が必要とのことでした。AEDの実技は、各グループ代表が行いました。

心臓の部分をはさんで電極パットを貼りつけます。

電気を加える時は、「離れて下さい」と注意喚起します。

それぞれのチームから3人ずつ代表で訓練しました。

訓練の仕上げに、心肺蘇生からAEDの使用までを通して練習しました。通行人役の人と息を合わせて、しっかり人命救助することができていました。

講師の先生は説明の中で、実際に救命が必要で消防にかけたときは電話口で隊員の方が方法を説明するので安心しほしいとおっしゃってました。一回の講習会で確実に覚えなきゃいけないということではなく、定期的に救命の訓練を行い、なんとなくでも流れや要領をつかんでおくことが大切さだというお話をしてくださっていました。もしもの時、一人ひとりの行動によって助けられる命がある。まわりに大人がいない状況もありうるので、自分たちだけでもできるように心づもりが大切だということを教えていただきました。

講師の先生によると、コロナ禍のため実施できていなかった救命講習会が開催できたのは半年ぶりということで、ここしばらくは講習会が続くとのことでした。お忙しい時節に、講習会をお引き受けいただきました別海消防署とご来校いただいた講師の方には改めて感謝申し上げます。ありがとうござました。

また帰りしなに、生徒たちの講習に臨む姿勢ついて「とても真剣に取り組んでいましたね」と褒めていただきました。ありがとうございます。

授業後の生徒の感想用紙には「しっかりと覚えておいてもし倒れている人がいても対応できるようにしたいと思いました。」「将来、そういう時に役立てられるようにしたい」「大きい電圧が流れるので、AEDを使う時には注意が必要だと思った」などの実際の場面に生かしたいという気持ちがあらわれた言葉が見られました。