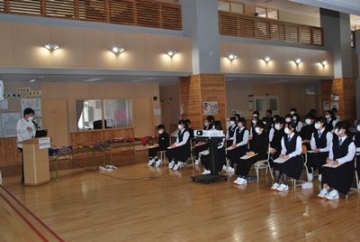

栄養教諭の先生による食育学習

今日は、町内の栄養教諭の石田先生による食育学習がありました。各学年1時間ずつの学習となりました。

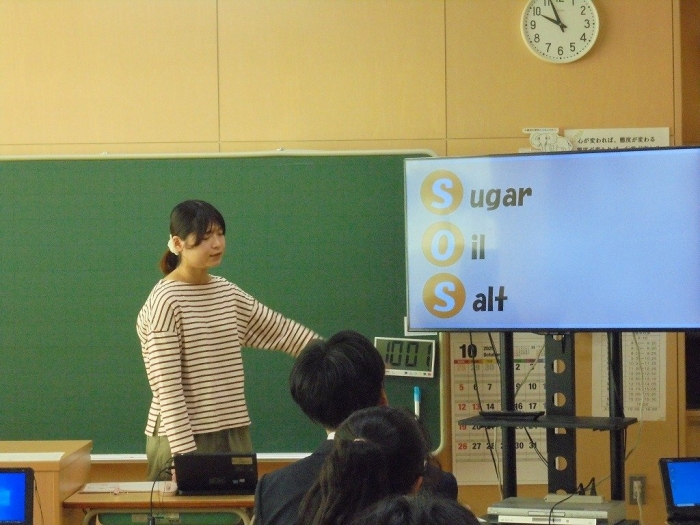

1年生は、「適切な間食の摂り方について」をテーマに学習しました。間食には、

① 食事だけでは補いきれない栄養素やエネルギーを補給する役割

② 気分をリフレッシュさせたり、心身に潤いを与えたりする効果

があることを学びました。

成長期にある皆さんには、1日に必要なカロリー量が、男子で約2,800kcal、女子で約2,400kcalとされています。実際、3食の食事だけではこれらのカロリーを十分に摂取することが難しいため、それを補う目的で間食が必要であることを理解しました。

そこで、「1日分の摂取量にちょうどよい間食には、どのようなものが適しているか」について考え、意見を交流しました。また、間食におかしを選んで食べ過ぎてしまうと、糖分や脂質の摂りすぎだけでなく、食品添加物が体内にたまってしまい、不健康につながることから、注意が必要であるという話もありました。

この学習を通して、間食はただ「食べる楽しみ」だけでなく、健康的な成長を支えるための大切な役割があることに気づくことができました。

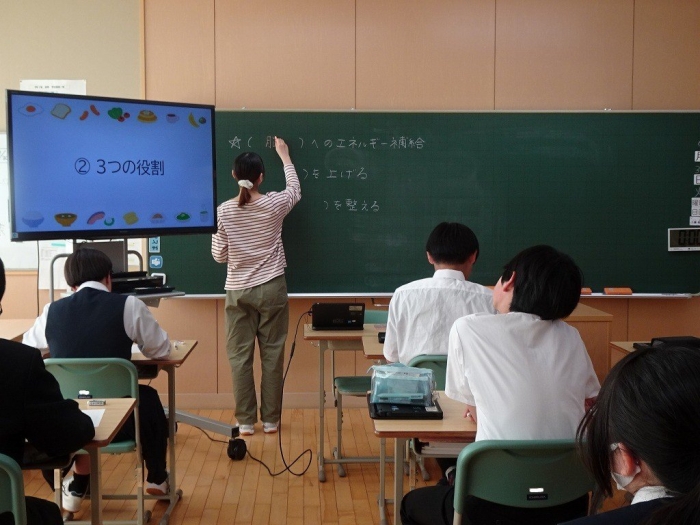

2年生は「朝食の大切さについて」をテーマに学習しました。

朝食には、1日の良いスタートを切るための「3つのスイッチ(役割)」があることを学びました。授業では、各自が今朝食べた朝食の内容を振り返りながら、「ご飯を主食にした場合」と「パンを主食にした場合」とで、それぞれに合った朝食メニューを考え、意見交換を行いました。

また、朝食をしっかり摂らないと体温が上がらず、

①集中できない ②イライラしやすくなる ③体がだるく感じる

といった悪循環に陥る可能性があることも確認しました。

今回の学習を通して、自分の朝食の問題点を見つけたり、明日からの朝食の摂り方を見直したりするきっかけになったのではないかと思います。日々の朝食が、元気な一日のスタートにつながるよう、意識していけると良いですね。

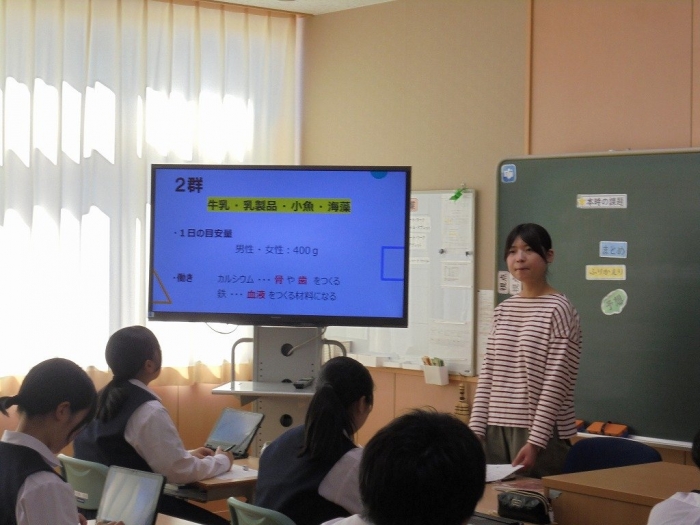

3年生は、「1日に何を食べたらよいのか」をテーマに学習しました。

学習では、「6つの基礎食品群」に注目し、それぞれの食品が体にどのような働きをするのかを知るとともに、バランスのよい食事について考えました。

「6つの基礎食品群」とは、私たちの体を「つくる」「動かす」「整える」ために必要な栄養素を含む食品を6つのグループに分類したもので、どの食品群もバランスよく摂取することが大切です。

授業では、今日の朝食や給食のメニューを振り返りながら、夕食にどのような食品を取り入れれば理想的な1日になるかを考えました。そして、自分なりに工夫した夕食メニューのポイントについて意見を交流し、よりよい食生活のあり方を学び合いました。