「T(縦割り)クラス」の日/ 午睡明けの避難訓練

今日は異年齢での交流「Tクラス」縦割り保育の実施

3連休が明け,幼稚園が始まりました。先週は風邪症状のお友達が多くみられ,今日は風邪ひきさんのお友達も少し減りましたが,まだ今後も体調にはご留意くださいね。

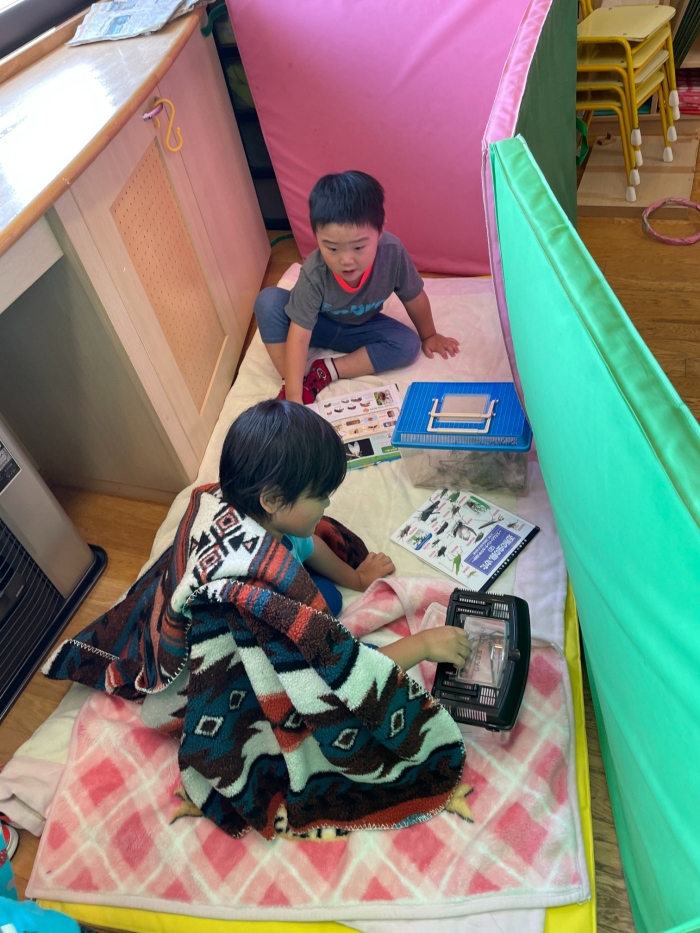

さて,今日は3クラスの縦割り保育の日「T」の日として,うめ組、もも組,さくら組の保育室に混合クラスを作って保育を行いました。初「T」の日です。まだネーミングも先生方の中で,二転三転していましたが「Tクラス」として決定しそうです。先生方も,いよいよ今日!と楽しみに今日を迎えました(^^)

朝,登園してきたお友達は,先生たちに案内されて,今日,自分が過ごす保育室に行きました。もも組とさくら組のお友達は「イエ~イ!」と大喜びだったそうです(笑)逆に,うめ組さんのお友達の中には,担任の「〇〇先生も一緒に行くんでしょ?」と思っていたお友達もいたようですが,「〇〇先生は一緒に行かないよ」と言われて「え~!?⤵」と,びっくり(がっかり?)したお友達もいたようです。普段の自分の保育室で過ごすお友達もいれば,いつもとは違う先生,いつもと違う保育室で過ごすお友達もいるため,最初は戸惑う様子も見られましたが,普段と違うクラスやお友達,先生との雰囲気の中,異年齢で活動することを楽しめていたようでした。年上のお友達は自然と,自分の方がお兄さんお姉さんだから…という自覚を感じ,行動する姿もありました。そして,年下のお友達も,普段なら先生に教えてもらっているようなことを,お兄さんお姉さんに教えてもらったり,いつも年上のクラスのお友達がやっていることを,真似してやってみようとする姿も見られました。

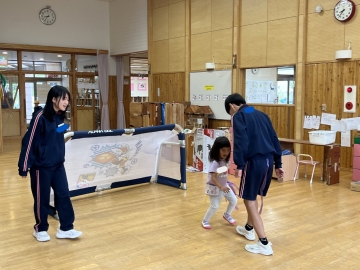

全園集会と午睡明け避難訓練の事前指導を行いました

今日の全園集会の時も,「Tクラス」のお友達と整列して行いました。なんだか新鮮な気持ち?の様子で,みんなの表情もなんだかうれしそうです。

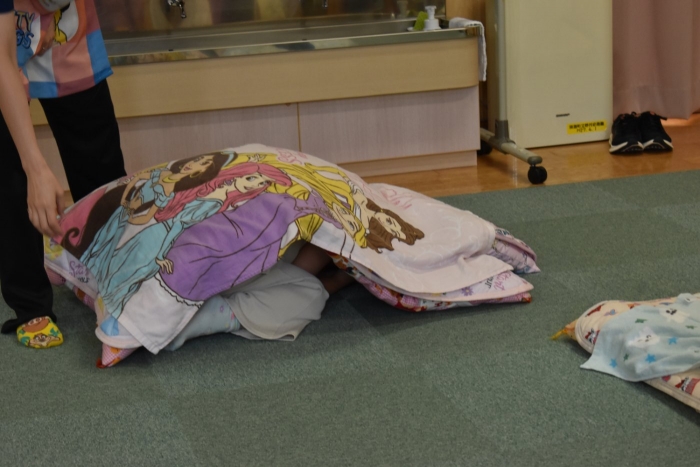

午睡明けの避難訓練の事前指導の様子

今日は午睡明けに地震が発生したという想定での避難訓練を行うため,全園集会後に事前指導を行いました。みんながお昼寝をする「預かり保育室」に布団を敷き,そこでお話を聞きます。寝ている間に地震が発生したときは,頭と体を守るため,自分の敷布団の下に体を丸めてもぐり,揺れがおさまるまで待つこと。そして揺れがおさまったら,自分がその場を離れたことがわかるように,布団を素早く二つ折りにすること。そして,そばに置いてある上靴を素早く履き,防災頭巾をかぶって,預かり保育室ポーチから園庭に避難します。「おはしもち」のお約束も,みんなで確認をしました。敷布団の下にもぐる…という行動も,子どもたちにとっては,普段はあまりやり慣れていない行動のため,どうやったら布団の下に身を隠せるのか,なかなかうまくできないお友達もいました。今回は一番近くにあるもの…として布団に身を隠す方法ですが,いざという時に,身を守るために使えそうなものと,身のこなしを覚えておくと良いですね。

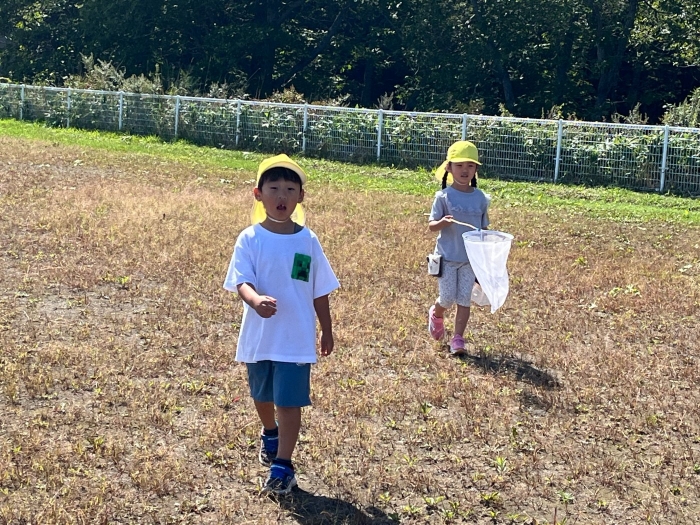

「Tクラス」みんなで戸外遊びの様子

今日の尾岱沼は気温は少し高く,良いお天気でした。戸外遊びでは,「Tクラス」のため,普段のクラスカラー帽子ではなく,いつもと違う「T]クラスカラー帽子をかぶっているお友達もいましたので,ぱっと見ではどのクラスのお友達かわかりにくいかもしれませんが,戸外遊びの様子をご覧ください(*^-^*)

園開放日に遊びに来てくれている未就園児のお友達を見つけ,声をかける様子も見られていました。自分たちよりももっと小さなお友達や赤ちゃんのことが大好きみたいですね(*^-^*) 畑で野菜も収穫してきたので調理してもらって給食の時にいただきました。畑の様子もだいぶ秋模様となってきています。

「Tクラス」の給食タイム&おなか休めの様子

午睡明けの避難訓練開始!

みんなが起きる時間に非常ベルを鳴らし,地震発生!先生のお話を聞いて,朝,練習したとおり,自分の敷布団の下にもぐって身を守ります。今日は,運よく(?)全員のお友達が,非常ベルが鳴る前に目を覚ましていたため,寝起きで驚いて泣いてしまう…という様子もなく,しっかりと,朝練習した通りの訓練を一通り行うことができたようです。もし本当の災害が起こった場合にも,パニックになってしまわず,先生の話をよく聞いて,安全に避難行動がとれるよう,訓練で身につけていかなければなりません。

ご家庭でも避難の方法について,お子さんと確認してみてください。園に居る時の避難方法と,ご家庭に居る時の避難方法の両方をお子さんに伝えていけるといいですね。

そして,今日の「Tクラス」の初回ですが,子ども同士の異年齢での関わり方を,先生方も改めて知ることができました。毎日、縦割り保育を行うわけではなく,時々取り入れることで,同じ「Tクラス」のお友達とも仲間意識を感じたり,担当の先生方とも触れあったり…普段と違う関わりが生まれるようにしていきたいと思います。まだ,始めたばかりですので,導入していく中で,改善していく部分もあると思いますが,今後も取り入れていきたいと思います。

.jpg)

.jpg)

.jpg)